Le padel, ce sport de raquette hybride entre le tennis et le squash, connaît un essor fulgurant en France et dans le monde entier. Avec ses règles simples, son accessibilité et son caractère convivial, il séduit un public toujours plus large, des amateurs aux compétiteurs acharnés. Mais derrière cette popularité grandissante se profile une ombre inquiétante : le risque d’addiction, ou bigorexie, un phénomène bien connu dans le monde du sport, mais encore peu abordé dans le cadre du padel. À partir d’observations médicales rapportées dans un article du journal Le Monde, de témoignages de joueurs, ainsi que de données issues du domaine de la santé, explorons les dangers potentiels de cette nouvelle passion.

Le padel, un sport à haut potentiel addictif

Le padel, par sa nature ludique et intense, peut rapidement devenir une obsession. Comme le souligne un article du journal Le Monde sur l’addiction au sport, le phénomène de la bigorexie – ou addiction à l’exercice physique – est en augmentation, notamment chez les plus jeunes, sous l’effet combiné de la pression des réseaux sociaux et de l’offre croissante d’activités sportives. Le padel, avec ses matchs courts mais intenses, stimule la libération de neurotransmetteurs comme la dopamine et l’endorphine, des hormones du plaisir et du bien-être, qui peuvent rapidement créer une dépendance psychologique et physique. Ce mécanisme est similaire à celui observé dans d’autres disciplines, notamment les sports d’endurance, où la recherche de sensations fortes et de récompenses immédiates peut transformer une pratique saine en comportement compulsif.

« Le padel, c’est un sport qui peut vite devenir obsessionnel », confie Julien, 32 ans, joueur régulier dans un club parisien. « Au début, je jouais une fois par semaine pour le plaisir, avec des amis. Aujourd’hui, je suis sur les terrains de padel tous les jours, parfois deux fois par jour. Si je rate une session, je me sens irritable, anxieux, comme en manque. J’ai même annulé des dîners de famille pour ne pas rater un tournoi de padel local. » Ce genre de témoignage illustre bien comment le padel, initialement pratiqué pour le loisir, peut devenir une nécessité impérieuse, au détriment des autres aspects de la vie. Si le padel n’implique pas les mêmes distances ou efforts d’endurance que le cyclisme ou la course à pied, son rythme effréné, son aspect compétitif et son accessibilité – avec des terrains de padel disponibles à toute heure – peuvent engendrer des comportements similaires. On nous explique même, qu’environ 10 % des pratiquants réguliers de sports de raquette présentent des signes de dépendance, un chiffre qui reflète l’ampleur potentielle du problème dans le padel.

Les dangers de l’addiction au padel

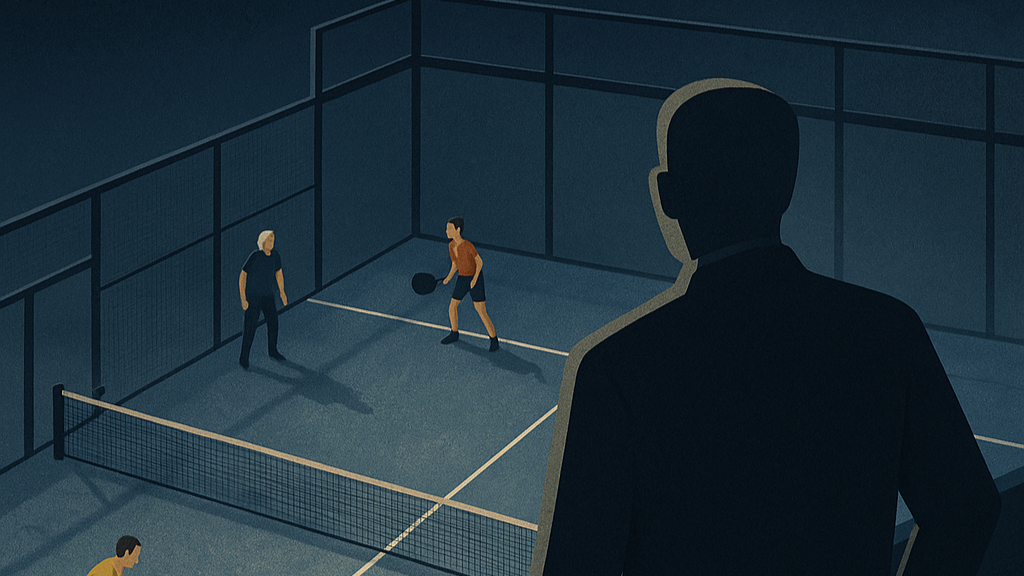

Le docteur Michaël Bisch, responsable du département d’addictologie au centre psychothérapique de Nancy, détaille dans un article du journal Le Monde les critères de la bigorexie : « la nécessité d’augmenter sans cesse la durée, la fréquence ou l’intensité pour obtenir satisfaction », « la poursuite de l’activité physique en dépit de conséquences – blessures, maladies, souffrance psychique » et « la réduction des autres activités et centres d’intérêt ». Ces critères s’appliquent parfaitement au padel, où la quête de performance peut rapidement prendre le pas sur le plaisir initial. Les réseaux sociaux, où les joueurs partagent leurs exploits, leurs classements et leurs statistiques, exacerbent cette pression. Sophie, 28 ans, joueuse de padel dans un club lyonnais, raconte : « Je me suis mise à poster mes matchs sur Instagram, et à chaque fois que je perdais, je me sentais obligée de m’entraîner encore plus pour prouver que je pouvais faire mieux. J’ai fini par jouer six jours sur sept, même après une entorse au poignet. » Comme Sophie, certains joueurs, obsédés par l’idée de grimper dans les classements de padel ou de battre leurs records personnels, en viennent à négliger leur vie professionnelle, sociale et familiale.

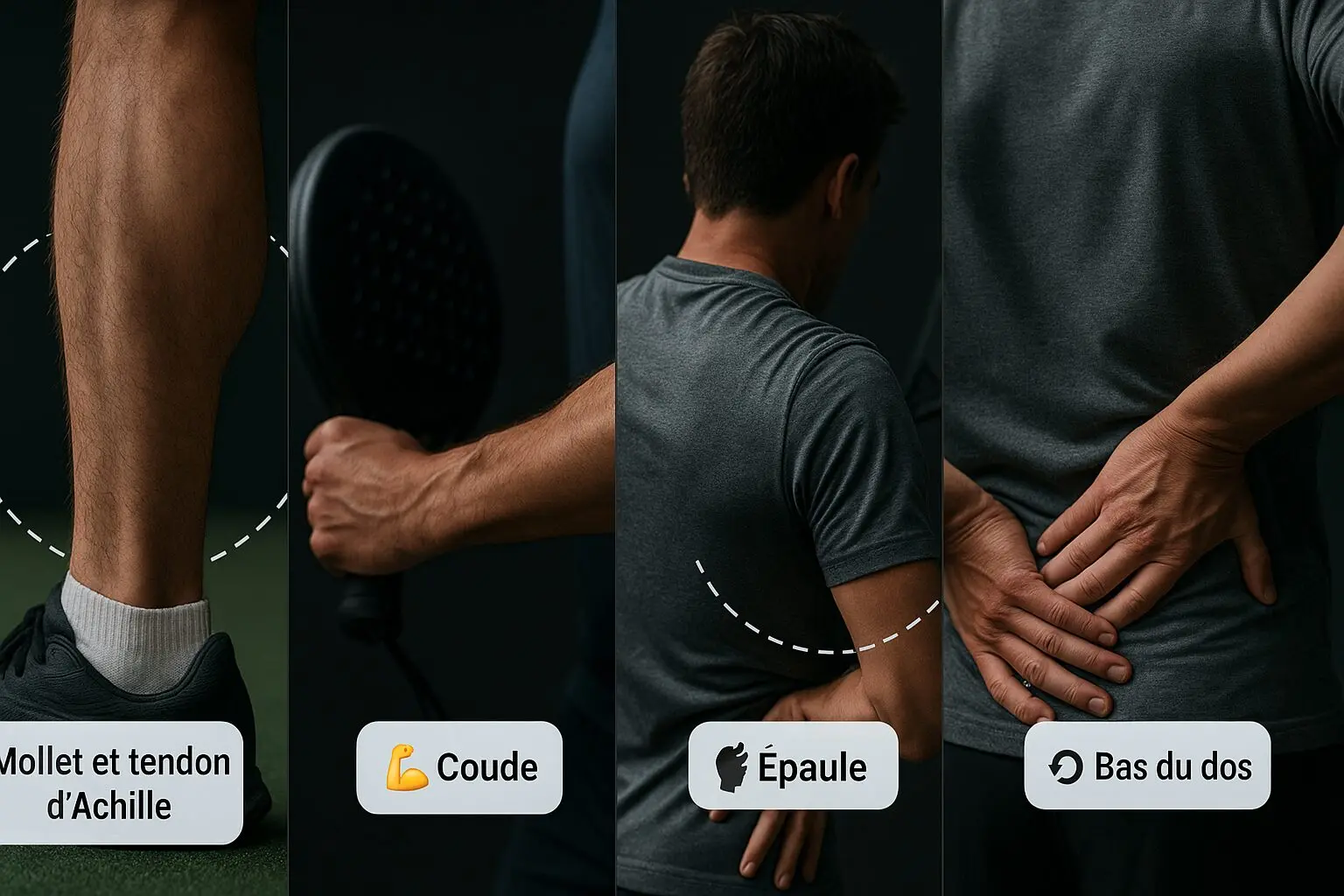

Les risques physiques sont également bien réels. Le padel, bien qu’accessible, est un sport exigeant qui sollicite intensément les articulations, notamment les coudes, les poignets et les genoux. Une pratique excessive, sans repos suffisant, peut entraîner des blessures chroniques, telles que des tendinites, des douleurs lombaires ou des fractures de stress. « J’ai vu des joueurs de padel arriver en consultation avec des blessures graves, mais qui refusaient de s’arrêter, parfois sous antalgiques pour masquer la douleur », rapporte un médecin du sport interrogé sur ce phénomène. Par ailleurs, des données officielles indiquent que les sports de raquette, en raison de leur intensité et de leur caractère répétitif, sont responsables de 20 % des blessures musculo-squelettiques chez les sportifs amateurs, un chiffre qui grimpe chez les pratiquants compulsifs.

Sur le plan psychologique, l’addiction au padel peut avoir des conséquences tout aussi dramatiques. La pression de la performance, exacerbée par la culture du « toujours plus » véhiculée par les réseaux sociaux, peut engendrer stress, anxiété et une estime de soi fragilisée. Certains joueurs développent une véritable obsession pour leur apparence physique ou leur niveau de jeu, ce qui peut être aggravé par des troubles alimentaires, un phénomène fréquent dans les cas de bigorexie. Environ un tiers des personnes souffrant d’addiction à l’exercice physique présentent également des signes de troubles du comportement alimentaire, une comorbidité particulièrement préoccupante chez les jeunes joueurs de padel, sensibles aux injonctions de minceur et de performance. Marc, 19 ans, joueur compétitif dans un club de Bordeaux, confie : « Je me suis mis à contrôler mon alimentation de manière obsessionnelle pour être plus léger et plus rapide sur le terrain de padel. À un moment, je ne mangeais presque plus, et je me sentais coupable si je ratais un entraînement. »

Une prise en charge encore balbutiante

Comme pour toute addiction, la prise en charge de la bigorexie liée au padel nécessite une approche pluridisciplinaire. Le docteur Michaël Bisch, cité dans l’article du journal Le Monde, explique que « le traitement, un savant cocktail de travail somatique, psychiatrique et physique, consiste à prendre en charge la dépression, la douleur et la gestion des émotions ». Dans le cadre du padel, cela pourrait inclure des programmes de désentraînement, visant à réapprendre la modération et à remettre le plaisir au centre de la pratique, plutôt que la performance. Des thérapies cognitives et comportementales (TCC) peuvent également être utilisées pour aider les joueurs à identifier et à modifier leurs pensées obsessionnelles liées au sport. Clara, 35 ans, ancienne joueuse compulsive de padel à Toulouse, témoigne de son expérience : « Grâce à un suivi psychologique, j’ai appris à réduire mes séances de cinq à deux par semaine, et à intégrer d’autres activités, comme le yoga, pour retrouver un équilibre. Aujourd’hui, je joue pour le plaisir, pas pour la performance. »

Cependant, comme le souligne le docteur Bisch dans l’article du Monde, la bigorexie n’est pas encore reconnue comme une maladie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ce qui limite la structuration des parcours de soins et de prévention. En attendant, des initiatives émergent, telles que celles menées par l’Institut fédératif des addictions comportementales, qui travaille à établir des questionnaires d’autoévaluation dans les salles d’attente de médecine du sport, comme le rapporte le journal Le Monde. Ces outils pourraient être particulièrement utiles dans les clubs de padel, où les joueurs, souvent jeunes, sont vulnérables aux messages véhiculés par les réseaux sociaux et parfois à la pression des classements. En France, des associations de prévention des addictions comportementales commencent également à inclure le sport (et peut-être un jour le padel), dans leurs campagnes de sensibilisation, en soulignant les risques d’une pratique excessive. Selon des recommandations officielles de l’OMS et du ministère de la Santé, les adultes ne devraient pas dépasser 150 à 300 minutes d’activité physique modérée par semaine, ou 75 à 150 minutes d’activité intense, pour éviter les risques de surentraînement et d’épuisement.

Prévenir plutôt que guérir

Face à l’essor du padel et aux risques d’addiction qu’il engendre, la prévention est cruciale. Le docteur Stéphane Prétagut, chef du service d’addictologie du CHU de Nantes, souligne dans l’article du journal Le Monde que « c’est à l’adolescence que tout se noue ». Les clubs de padel, les coachs et les fédérations sportives ont un rôle clé à jouer pour sensibiliser les joueurs, notamment les plus jeunes, aux dangers d’une pratique excessive. Des programmes de formation pour les entraîneurs pourraient être mis en place afin de repérer les signes avant-coureurs de la bigorexie : augmentation démesurée des heures de jeu, isolement social, ou encore obsession pour les résultats. Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation pourraient encourager les joueurs à diversifier leurs activités physiques et à intégrer des périodes de repos dans leur emploi du temps, afin de prévenir l’épuisement physique et mental. En France, la Fédération Française de Tennis, qui supervise le développement du padel, a récemment intégré des modules de sensibilisation au bien-être des joueurs dans ses formations d’entraîneurs, une initiative saluée par les professionnels de santé.

En effet dans le Titre à Finalité Professionnelle (TFP) pour les enseignants de padel, il existe des aspects liés à la sécurité, à la protection des publics et à la pédagogie adaptée, qui contribuent indirectement au bien-être des pratiquants en veillant à une pratique saine et sécurisée. Par exemple, les enseignants sont formés pour encadrer les joueurs de manière à prévenir les risques physiques et psychologiques, tels que le surentraînement ou les pressions liées à la performance.

Enfin, il est essentiel de déconstruire l’idée selon laquelle « le sport, c’est forcément bon ». Comme le note le docteur Prétagut dans l’article du Monde, « c’est un peu tabou de dire que le sport peut faire du mal ». Le padel, malgré ses nombreux bienfaits – amélioration de la condition physique, renforcement des liens sociaux, gestion du stress – doit être pratiqué avec modération, en écoutant son corps et en respectant ses limites. Ceux qui pratiquent de manière modérée (2 à 3 séances par semaine) semblent rapporter un meilleur équilibre de vie et une satisfaction globale plus élevée que ceux qui jouent de manière compulsive (plus de 5 séances par semaine). Ces données soulignent l’importance de trouver un juste milieu, en particulier dans un sport aussi addictif que le padel.

Une réflexion critique sur le phénomène

Au-delà des faits, il convient de s’interroger sur les facteurs sociétaux qui alimentent ce phénomène. La montée en puissance du padel s’inscrit dans une culture plus large de la performance et de l’optimisation de soi, où le sport devient un marqueur de réussite sociale. Les réseaux sociaux, en valorisant les exploits sportifs et les corps parfaits, jouent un rôle clé dans cette dynamique, en créant une pression constante pour « être meilleur ». Cette injonction à la performance, souvent intériorisée dès l’adolescence, peut transformer une activité saine en une quête obsessionnelle, où le plaisir initial laisse place à la contrainte. Il est donc crucial de promouvoir une vision du sport qui mette l’accent sur le bien-être et la convivialité, plutôt que sur la compétition à tout prix.

Par ailleurs, il est important de ne pas diaboliser le padel ou le sport en général. Les cas d’addiction, bien que préoccupants, restent minoritaires. La majorité des joueurs de padel pratiquent ce sport pour le plaisir et en tirent des bénéfices indéniables, tant sur le plan physique que mental. Le défi réside dans l’identification précoce des comportements à risque, afin d’éviter que la passion ne se transforme en dépendance. Une approche équilibrée, qui valorise le sport tout en sensibilisant aux risques, est donc essentielle.

Le padel, un plaisir à préserver

Le padel est un sport formidable, qui a su conquérir le cœur de millions de joueurs grâce à son accessibilité et à son esprit ludique. Mais comme toute activité physique, il peut, dans certains cas, devenir une prison, transformant le plaisir en contrainte et la passion en obsession. En s’inspirant des observations médicales rapportées dans l’article du journal Le Monde, ainsi que des données issues de recherches en santé, il est possible de prévenir ces dérives et de garantir que le padel reste ce qu’il doit être : une source de bien-être et de joie, et non une addiction destructrice. Alors, avant de réserver votre prochain créneau sur le terrain de padel, posez-vous la question : jouez-vous pour le plaisir, ou pour combler un vide ? La réponse pourrait faire toute la différence.

Franck Binisti découvre le padel au Club des Pyramides en 2009 en région parisienne. Depuis, le padel fait partie de sa vie. Vous le voyez souvent faire le tour de France en allant couvrir les grands événements de padel français.

75 % des tournois Premier Padel se joueront en indoor en 2026 : un choix assumé

75 % des tournois Premier Padel se joueront en indoor en 2026 : un choix assumé Combien ont gagné les meilleurs joueurs sur la saison 2025 ?

Combien ont gagné les meilleurs joueurs sur la saison 2025 ? Aranza Osoro : « Le padel masculin et le padel féminin sont deux sports différents »

Aranza Osoro : « Le padel masculin et le padel féminin sont deux sports différents » Quand le coaching change tout : les coulisses de l’exploit de deux Français de 15 ans

Quand le coaching change tout : les coulisses de l’exploit de deux Français de 15 ans Playtomic fait de la France une priorité et s’appuie sur Casa Padel

Playtomic fait de la France une priorité et s’appuie sur Casa Padel Salazar : “je n’ai pas encore de partenaire pour 2026”

Salazar : “je n’ai pas encore de partenaire pour 2026” PadelShot annonce l’ouverture de quatre nouveaux clubs début 2026 et lance une campagne de recrutement nationale

PadelShot annonce l’ouverture de quatre nouveaux clubs début 2026 et lance une campagne de recrutement nationale LIVE 19-21 Décembre : les P1000 à suivre en direct

LIVE 19-21 Décembre : les P1000 à suivre en direct P1000 Messieurs : Clermont Padel Club confirme avec une deuxième édition en janvier 2026

P1000 Messieurs : Clermont Padel Club confirme avec une deuxième édition en janvier 2026 Tapia et Galán à égalité avec 53 titres chacun en carrière : un duel dans le duel

Tapia et Galán à égalité avec 53 titres chacun en carrière : un duel dans le duel Padel féminin : le top 8 se dessine avant 2026

Padel féminin : le top 8 se dessine avant 2026 Chozas et Tolito, c’est fini… mais avec qui joueront-ils en 2026 ?

Chozas et Tolito, c’est fini… mais avec qui joueront-ils en 2026 ? Squashbad33/Padel33 : quinze ans de développement et une nouvelle phase d’expansion

Squashbad33/Padel33 : quinze ans de développement et une nouvelle phase d’expansion À vendre : un club de padel de 2000 m² clé en main au cœur de la Costa Brava

À vendre : un club de padel de 2000 m² clé en main au cœur de la Costa Brava 1,5 milliard d’euros : dans l’économie du tennis, quel est le poids réel du padel ?

1,5 milliard d’euros : dans l’économie du tennis, quel est le poids réel du padel ? Le padel s’invite sous le sapin : quand les jouets pour enfants suivent l’essor du sport

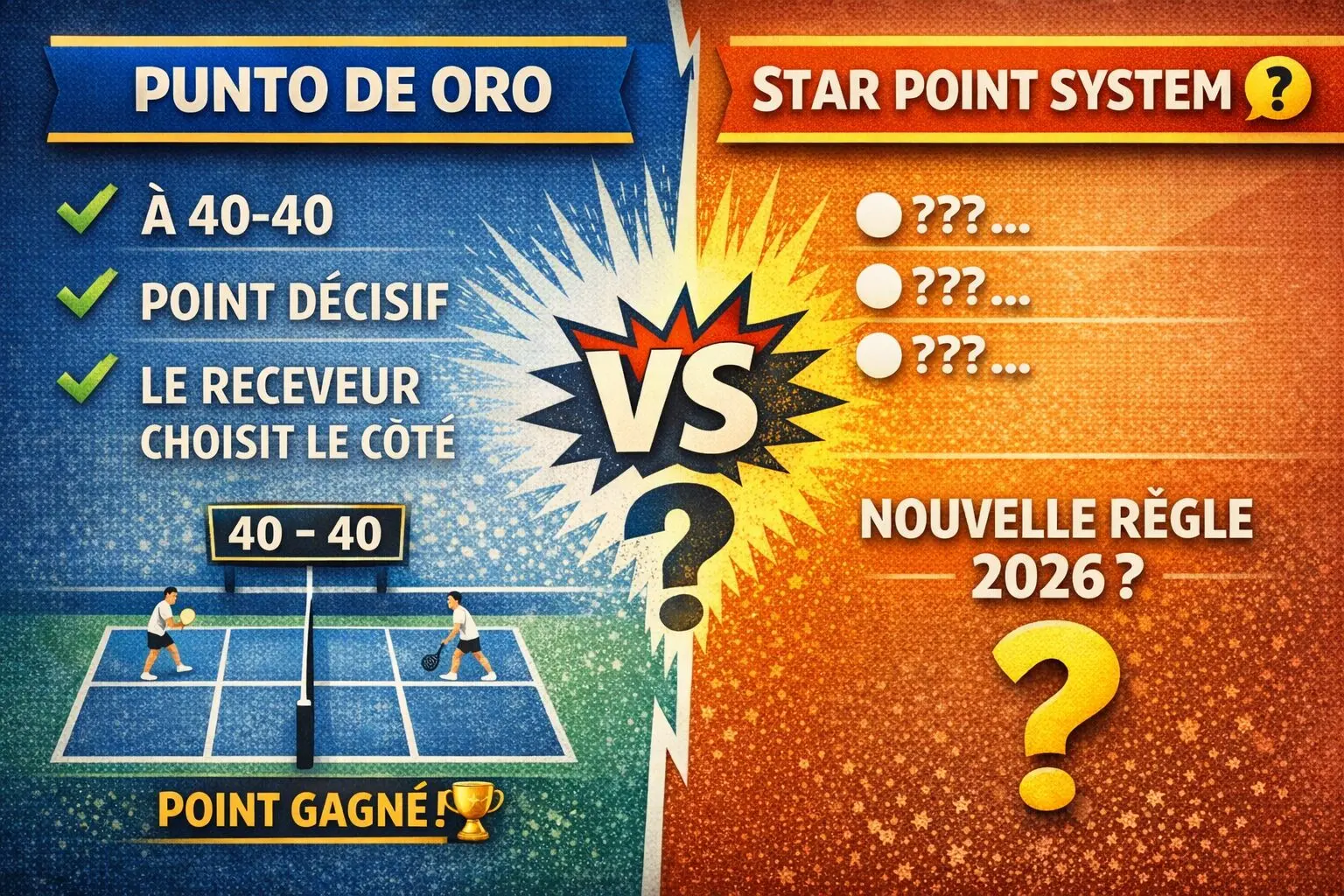

Le padel s’invite sous le sapin : quand les jouets pour enfants suivent l’essor du sport Star Point System : ce que l’on sait désormais du nouveau format de score reconnu par la FIP

Star Point System : ce que l’on sait désormais du nouveau format de score reconnu par la FIP Les trois formats de scoring reconnus par la Fédération Internationale de Padel

Les trois formats de scoring reconnus par la Fédération Internationale de Padel Premier Padel et la FIP dévoilent le calendrier 2026 et lancent un nouveau système de points

Premier Padel et la FIP dévoilent le calendrier 2026 et lancent un nouveau système de points Et si le cadeau de Noël le plus original était… un coach Premier Padel rien que pour vous ?

Et si le cadeau de Noël le plus original était… un coach Premier Padel rien que pour vous ? La vibora décomposée : transfert, plan de frappe et sensations

La vibora décomposée : transfert, plan de frappe et sensations Et Ducati créa la pala la plus rapide du monde !

Et Ducati créa la pala la plus rapide du monde ! Une pédagogie du padel centrée sur le geste

Une pédagogie du padel centrée sur le geste La volée au padel : entre puissance du tennis et contrôle de la pala

La volée au padel : entre puissance du tennis et contrôle de la pala Pourquoi le lob excentré est une opportunité à exploiter même si…

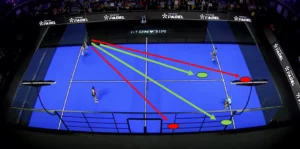

Pourquoi le lob excentré est une opportunité à exploiter même si… Les gauchers sur le circuit : une dynamique de plus en plus agressive chez les hommes

Les gauchers sur le circuit : une dynamique de plus en plus agressive chez les hommes Adrien chez Padel Stuff : mission solidité pour un revers encore perfectible

Adrien chez Padel Stuff : mission solidité pour un revers encore perfectible “On perd un match sur la mauvaise gestion des balles faciles”

“On perd un match sur la mauvaise gestion des balles faciles” Combien gagne-t-on lors d’un tournoi de padel en France ?

Combien gagne-t-on lors d’un tournoi de padel en France ? Padel : un sport passionnant, mais pas sans risques

Padel : un sport passionnant, mais pas sans risques Mollet, coude, épaule : où le padel fait le plus mal

Mollet, coude, épaule : où le padel fait le plus mal Prévenir les blessures au padel : les cinq piliers indispensables

Prévenir les blessures au padel : les cinq piliers indispensables Le Mexico Major relance le débat : une saison trop longue ? Des P2 qui ne doivent plus être quasi obligatoires ?

Le Mexico Major relance le débat : une saison trop longue ? Des P2 qui ne doivent plus être quasi obligatoires ? La FIP, du wagon suiveur au wagon de tête : vraie vision ou coup de force ?

La FIP, du wagon suiveur au wagon de tête : vraie vision ou coup de force ? La French Touch Academy mise sur un calendrier étoffé de stages padel en 2026

La French Touch Academy mise sur un calendrier étoffé de stages padel en 2026