Sport en plein essor, le padel se veut accessible, convivial, intergénérationnel… et inclusif. Facile à pratiquer, ludique et souvent mixte, il séduit de plus en plus de femmes à travers le monde. Pourtant, lorsque l’on observe de plus près les structures professionnelles, médiatiques ou économiques, le padel reste profondément inégalitaire. Alors pourquoi ce sport si moderne reproduit-il les mécanismes classiques d’exclusion du sport féminin ?

Un sport qui a tout pour plaire aux femmes… en théorie

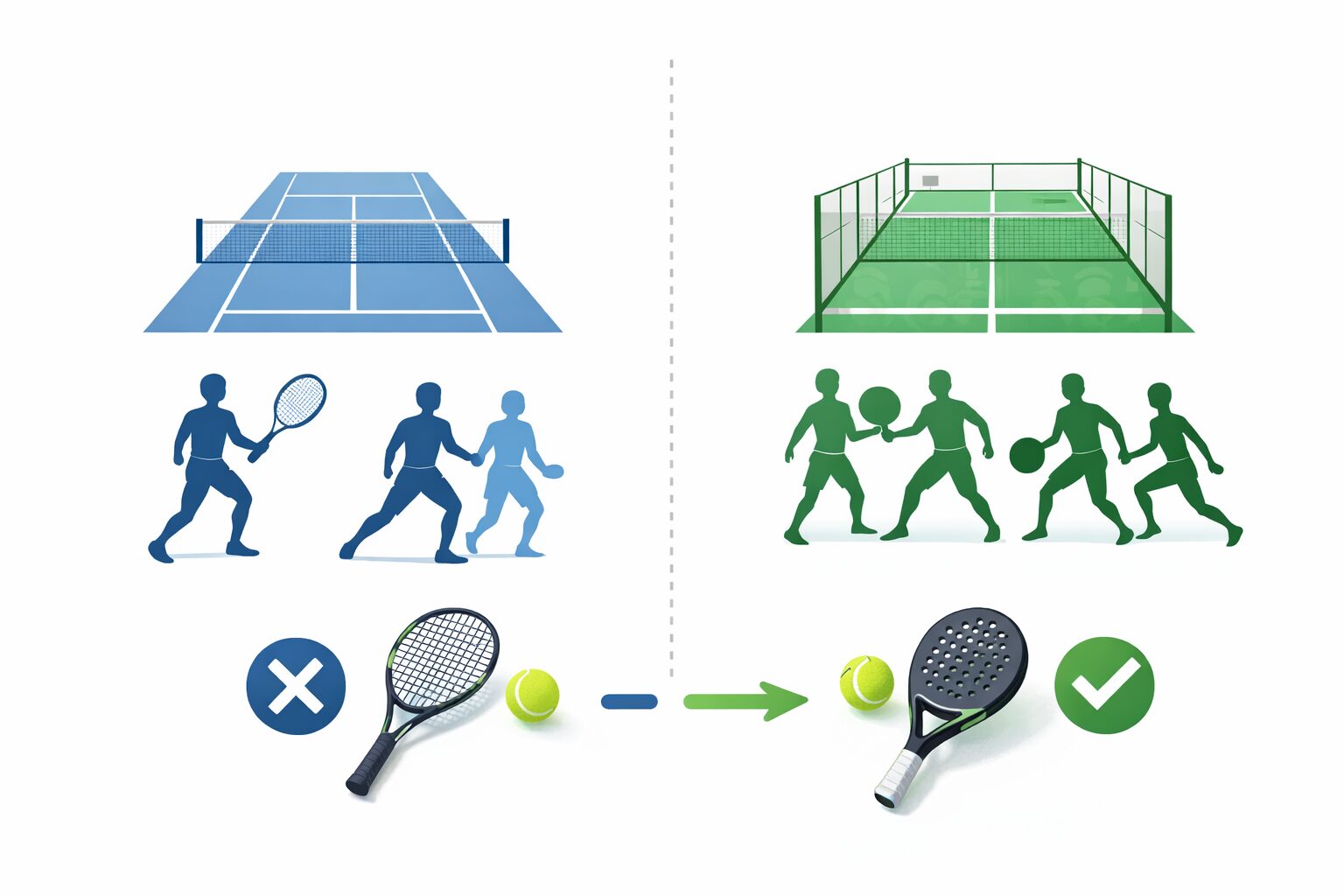

Le padel coche toutes les cases d’un sport accessible : moins exigeant physiquement que le tennis, basé sur la tactique, le placement et le jeu en équipe. Il est souvent perçu comme plus bienveillant et plus ludique, ce qui en fait une excellente porte d’entrée dans la pratique sportive, notamment pour les femmes peu représentées dans les sports de raquette.

Dans les clubs, la tendance évolue. De nombreuses structures proposent désormais des créneaux réservés, des cours pour débutantes, voire des tournois exclusivement féminins. Sur le plan local, les initiatives se multiplient pour encourager les femmes à monter sur les pistes.

Mais à l’échelle professionnelle, le constat est plus amer.

Le padel pro reste dominé par les hommes

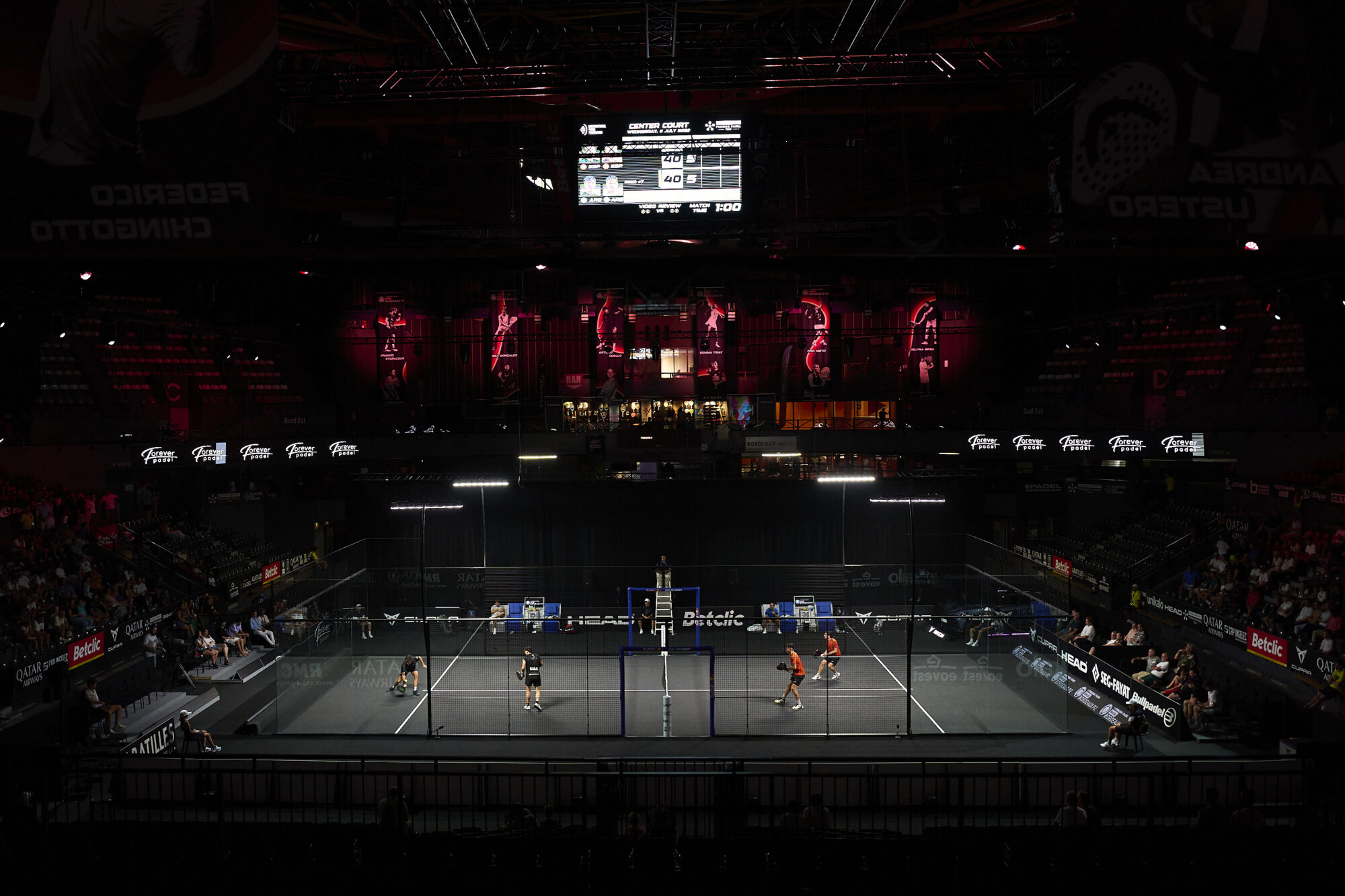

Pendant des années, le padel professionnel est resté une affaire d’hommes. Le World Padel Tour (WPT), créé en 2013, avait au moins l’avantage d’inclure des catégories féminines dès le départ, mais sans jamais leur donner le même espace médiatique ni financier que celui des hommes.

Pire encore, lorsque Premier Padel voit le jour en 2022, on croit que le circuit dames s’alignera sur celui des messieurs avec notamment ce soutien institutionnel fort de la Fédération Internationale de Padel. Il faut attendre 2024 pour que les femmes puissent enfin participer au Major de Roland-Garros. Symboliquement, Premier Padel ne donne pas vraiment l’exemple.

Une sous-représentation médiatique flagrante

Les highlights, les interviews, les documentaires, les retransmissions… sont à une immense majorité consacrés aux hommes. Pourtant, le niveau féminin est très élevé. Des joueuses comme Ariana Sánchez, Paula Josemaría, Gemma Triay, Bea González, Delfina Brea ou encore Tamara Icardo n’ont rien à envier à leurs homologues masculins.

Leur jeu, souvent plus tactique, plus précis et plus lisible, offre une richesse stratégique parfois supérieure à la puissance des échanges masculins. Mais malgré ces qualités techniques, le padel féminin reste marginalisé dans l’espace médiatique.

Des initiatives émergent pour combler l’écart

Face à ces inégalités, des initiatives individuelles et collectives cherchent à redonner de la visibilité au padel féminin. Sur les réseaux sociaux, des influenceuses et collectifs comme “Padel Girl”, “Women Who Padel” ou certaines coachs sportives promeuvent les joueuses, partagent des entraînements, organisent des matchs et suscitent l’intérêt des nouvelles pratiquantes.

Dans les clubs, de plus en plus de tournois 100 % féminins sont organisés, les championnats mixtes sont mieux encadrés, et des ligues régionales commencent à donner une place plus équitable aux compétitions féminines.

Certaines fédérations nationales, comme la FFT en France, œuvrent aussi pour un meilleur équilibre en termes d’accès, de représentation et de développement des jeunes joueuses.

Le padel, un vecteur d’émancipation ?

Le padel pourrait devenir un espace d’émancipation pour des femmes qui n’ont pas trouvé leur place dans les sports traditionnels. Sa structure, son esprit d’équipe, la rapidité de progression qu’il permet et sa convivialité peuvent en faire un levier d’inclusion fort. Mais cela ne se fera pas sans engagement.

Car si le padel veut réellement incarner un sport de son temps, il lui reste un long chemin à parcourir pour que les femmes y aient pleinement leur place. La balle est dans le camp des organisateurs, des médias, des sponsors… mais aussi et surtout des pratiquantes elles-mêmes, qui doivent être plus nombreuses à se faire entendre.

FIP Silver Dubai – Ça ne passe pas pour Leygue / Deus face à Garrido / Bergamini

FIP Silver Dubai – Ça ne passe pas pour Leygue / Deus face à Garrido / Bergamini FIP Silver Dubai – Léa Godallier en demi-finale, fin de parcours pour Carla Touly

FIP Silver Dubai – Léa Godallier en demi-finale, fin de parcours pour Carla Touly Juan Martín Díaz – L’incroyable anecdote d’une finale de Master : « Je pensais que la finale se jouait en cinq sets »

Juan Martín Díaz – L’incroyable anecdote d’une finale de Master : « Je pensais que la finale se jouait en cinq sets » Pol Hernández : “Le padel moderne cherche des joueurs capables de frapper de partout”

Pol Hernández : “Le padel moderne cherche des joueurs capables de frapper de partout” Nerone donne du crédit au nouveau Lebrón : “l’attitude qu’il a montrée contre Tapia et Coello est très bonne”

Nerone donne du crédit au nouveau Lebrón : “l’attitude qu’il a montrée contre Tapia et Coello est très bonne” Quand Tapia modifie sa raquette pour continuer à jouer avec un ligament du doigt rompu

Quand Tapia modifie sa raquette pour continuer à jouer avec un ligament du doigt rompu Momo González : “je veux gagner ma place pour le Mondial”

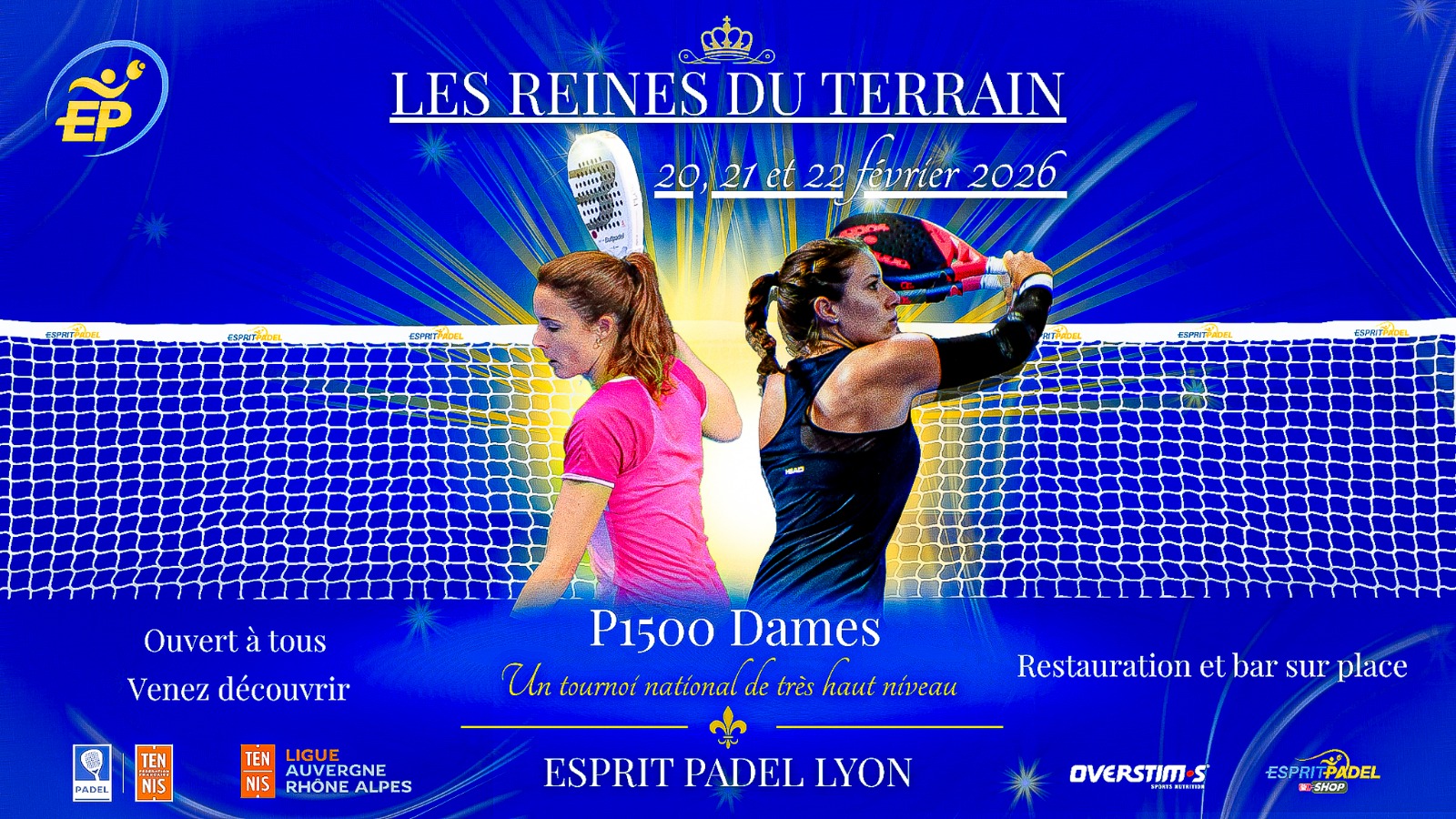

Momo González : “je veux gagner ma place pour le Mondial” P1500 Dames Esprit Padel Lyon – Live / Résultats / Programmation

P1500 Dames Esprit Padel Lyon – Live / Résultats / Programmation P1000 Olympia Sport : un an après, Suzanna aux côtés de Gourre pour défendre son titre

P1000 Olympia Sport : un an après, Suzanna aux côtés de Gourre pour défendre son titre P1500 Padel Campus Arena – Résultats / Programmation / Live

P1500 Padel Campus Arena – Résultats / Programmation / Live FIP Tour des Français – Journée de quarts à Dubaï, débuts des hostilités à Agadir

FIP Tour des Français – Journée de quarts à Dubaï, débuts des hostilités à Agadir La Colombie, nouveau moteur du padel latino-américain

La Colombie, nouveau moteur du padel latino-américain Nouvelle signature chez OnlyFans : Osoro ouvre les coulisses de sa carrière

Nouvelle signature chez OnlyFans : Osoro ouvre les coulisses de sa carrière Ouvrir un club de padel : combien ça coûte ?

Ouvrir un club de padel : combien ça coûte ? À Liverpool, le padel s’invite sur le front de mer et change le paysage sportif

À Liverpool, le padel s’invite sur le front de mer et change le paysage sportif Augsburger, le smash comme signature : entre génie et précipitation

Augsburger, le smash comme signature : entre génie et précipitation Tennis vs Padel : quelles différences ?

Tennis vs Padel : quelles différences ? Formation et filière de haut niveau : Espagne et France, deux dynamiques différentes

Formation et filière de haut niveau : Espagne et France, deux dynamiques différentes Christophe, quand un joueur amateur s’inscrit dans un vrai processus d’apprentissage

Christophe, quand un joueur amateur s’inscrit dans un vrai processus d’apprentissage Air padel : pourquoi les pros répètent “dans le vide” (et comment l’utiliser sans tomber dans le gadget)

Air padel : pourquoi les pros répètent “dans le vide” (et comment l’utiliser sans tomber dans le gadget) La vibora décomposée : transfert, plan de frappe et sensations

La vibora décomposée : transfert, plan de frappe et sensations Et Ducati créa la pala la plus rapide du monde !

Et Ducati créa la pala la plus rapide du monde ! Une pédagogie du padel centrée sur le geste

Une pédagogie du padel centrée sur le geste L’analyse tactique de Mario Cordero sur un match de Léo – Meilleur sportif

L’analyse tactique de Mario Cordero sur un match de Léo – Meilleur sportif Joueurs de droite : le choc des approches générationnelles

Joueurs de droite : le choc des approches générationnelles Quand le padel se synchronise : pourquoi on tombe parfois dans le rythme de l’adversaire

Quand le padel se synchronise : pourquoi on tombe parfois dans le rythme de l’adversaire Les règles du service au padel en 2026 : ça évolue à la FIP !

Les règles du service au padel en 2026 : ça évolue à la FIP ! Mario Débriefe : l’émission revient en direct ce jeudi

Mario Débriefe : l’émission revient en direct ce jeudi Nuisance sonore padel : que dit la loi ?

Nuisance sonore padel : que dit la loi ? Yanguas : d’immenses qualités au service d’un mental encore fragile

Yanguas : d’immenses qualités au service d’un mental encore fragile Ale Galán : une main meutrie mais qui ne l’arrête pas !

Ale Galán : une main meutrie mais qui ne l’arrête pas ! Prévenir les blessures au padel : les méthodes qui permettent de jouer plus longtemps

Prévenir les blessures au padel : les méthodes qui permettent de jouer plus longtemps Échauffement, étirements, récupération : les clés pour durer

Échauffement, étirements, récupération : les clés pour durer Vacances de février : des stages tennis et padel au club Les Pyramides

Vacances de février : des stages tennis et padel au club Les Pyramides Barcelone, capitale européenne du padel : cap sur l’expertise avec OSS Barcelone

Barcelone, capitale européenne du padel : cap sur l’expertise avec OSS Barcelone